能登半島地震レポート〈5〉―石川県最北端の島、舳倉島へ―

輪島市の北方、約50㎞の海上に浮かぶ舳倉島(へぐらじま)は、周囲約5㎞の小さな島で、石川県の最北端にあたります。

古くから好漁場として知られ、定住する人はわずかながら、夏の海女漁のシーズンには島に滞在する人が50人ほどになるといいます。

2024年1月1日の地震はこの島にも大きな被害を与えました。

倒壊したり津波にのまれたりした建物もあったほか、本土との間で1日1往復運航されていた定期便が、島の施設や輪島港の被害のため運行できなくなり、住民のみなさんは島外での生活を余儀なくされてしまいました。

利水社では、この島の復旧に向け、舳倉島港内の海底の3次元計測を手がけることになりました。

今回の調査は、海底の詳細な被災状況を把握することと、物資を運ぶための大型の船が入港可能か判断するためのデータを取得することを主な目的としています。

計測を行ったのは酷暑のさなかの9月上旬、この時点で港に入ることができた定員10名程度の漁船に3次元計測用の小型ボートを積み込み、島へ向かいます。

島までは片道2時間ほど

クラゲが大量発生していました

今回業務を行うにあたって、休業中の旅館を宿舎としてご提供いただき、数人の技術者が1週間ほど滞在し計測を実施しました。

作業に先立ち、港全体の状況を把握するためUAV(ドローン)で撮影

主となる作業は、多数の音波で水底の地形を3次元的に計測する、ナローマルチビーム音響測深です。

小型ボートに測深機を搭載、ぬり絵を塗りつぶすような要領で漁港内を往復し、漏れなくデータを取得していきます。

ナローマルチビーム音響測深機による計測の様子

また、港の施設の海上部分の横断測量と、地震によって生じた標高のずれを知るための水準測量も実施しました。

水準測量の様子

計測に当たった技術者によると、暑さと蚊には悩まされたものの、車のエンジン音や人の気配のない静寂の中での作業は貴重な経験だったといいます。

持ち帰ったデータはソフト上でノイズ等を除去し、成果品としました。

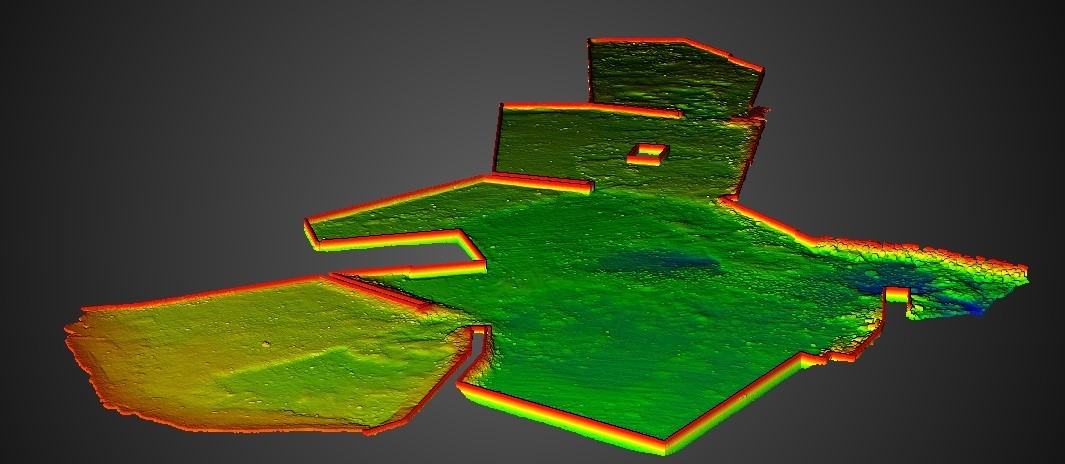

漁港内の3次元点群データ

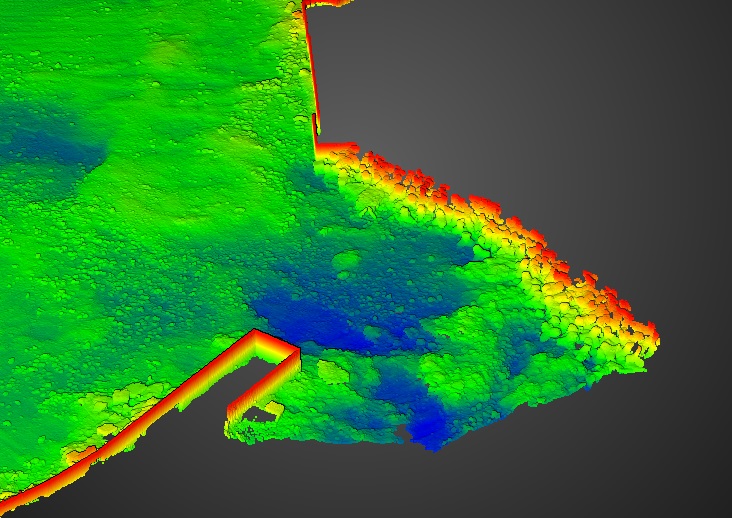

一部を拡大したもの。海底の地形の凸凹がよくわかります

今回の計測により、港内の海底の隆起等の被害は比較的軽微であることが確認できました。

定期船が復旧し、島の営みが元に戻るにはまだ時間を要するかもしれませんが、今回の計測が、豊かな漁業の島の復興につながることを心より祈っています。